RGBってなに?動画編集に欠かせない光の三原色の話

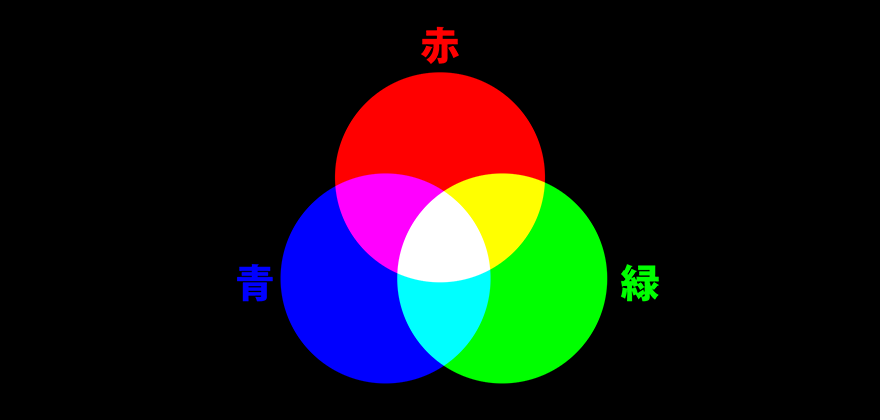

赤・緑・青ま混ざると白になる|光の三原色

映像制作や動画編集において「色」をどう扱うかは非常に重要です。

その色の基本となるのが、🔴赤・🟢緑・🔵青の「光の三原色=RGB(Red・Green・Blue)」です。そのまま「アール・ジー・ビー」と読みます。

Adode Photoshop、After Effects、Premiere ProやDaVinci Resolveなどの主要な映像ソフトも、このRGBを基盤に設計されています。

🎨 RGBと一緒に学ぼう!光の量をコントロールする「ダイナミックレンジ」💡

HDRとSDRの違いを徹底比較!ダイナミックレンジを動画で解説

RGBは「光の色」、CMYKは「インクの色」

まず押さえておきたいのは、RGB(光の三原色)とCMYK(色の三原色)はまったく異なるという点です。

色の三原色、CMYK(🟦シアン・🟪マゼンタ・🟨イエロー・⚫ブラック)は印刷に使われる“インクの色”で、重ねるほど色が暗くなっていきます。これを”減法混色“と言います。

一方、RGBはディスプレイで発光して色を表現する“光の色”で、光を足すことで色が明るくなります。これを”加法混色“と言います。

そして、動画編集者が扱うのは、「光の色」=“加法混色(RGB)“になります。

光とインクは真逆の世界

RGBでは、数値がゼロ(R:0 G:0 B:0)の状態が「黒」。つまり何の光もない=真っ暗闇。

逆に、全ての値が最大(255)になると、光がすべて重なって「白」になります。これが”加法混色の特徴“です。

印刷は逆でインクを使わない状態=ゼロが「白」(紙の色)で、全ての色を重ねると「黒」になる”減法混色の世界“です。

つまり、映像と印刷では…

「白」と「黒」のスタート地点が真逆

となります。この違いを理解することで、カラー補正や明るさ調整、合成処理といった作業も、より論理的・直感的に行えるようになります。

RGBは光を数値でコントロールする

デジタル映像で一般的な8bit処理の場合、RGBはそれぞれ0〜255の数値で管理されます。

R=0 G=255 B=0 → 🟢緑

R=0 G=0 B=255 → 🔵青

R=255 G=255 B=255 → ⚪白(光が最大)

R=0 G=0 B=0 → ⚫黒(光がゼロ)

となります。そして以下のように…

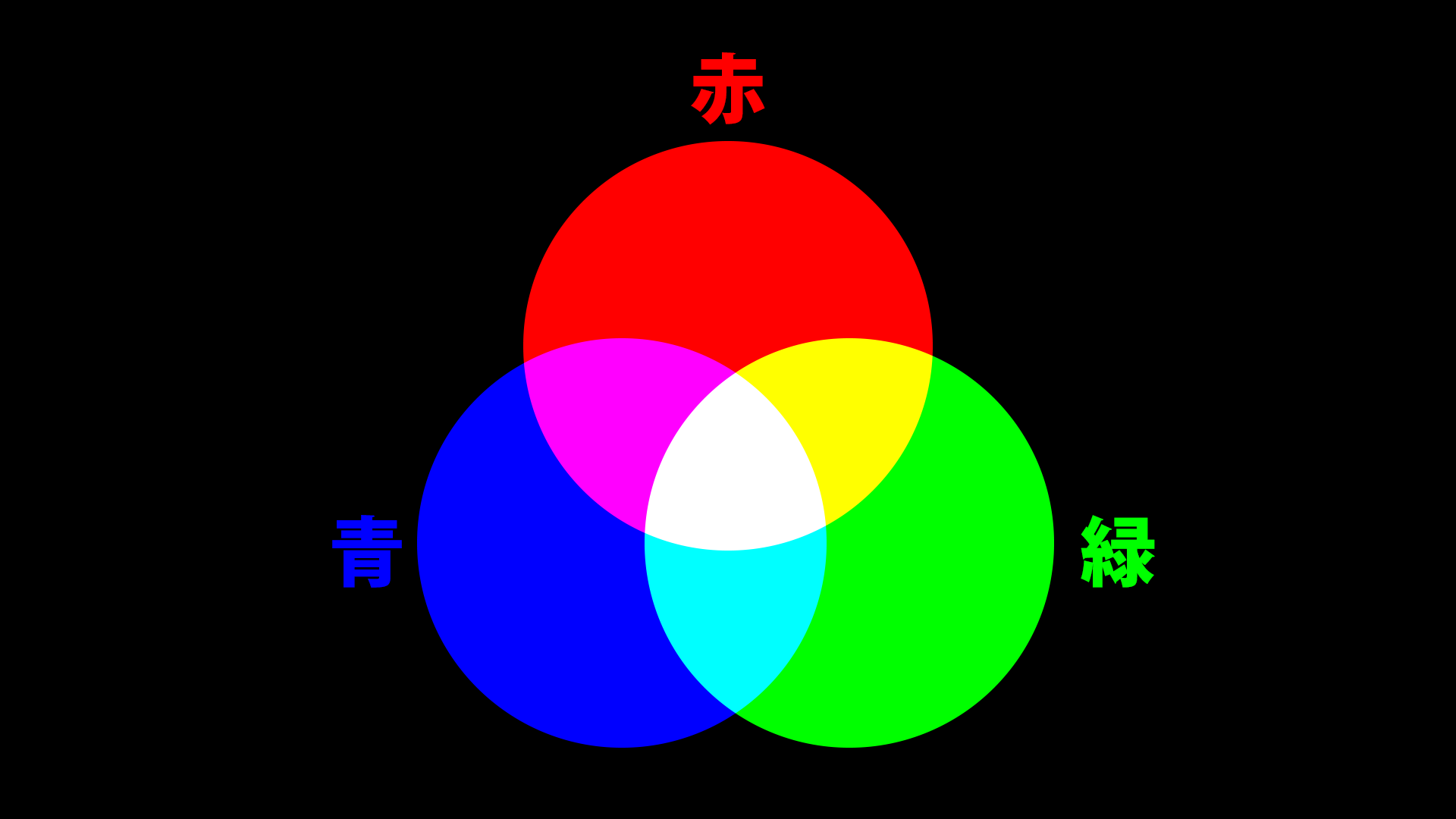

赤(🔴) + 青(🔵) → マゼンタ

赤(🔴) + 緑(🟢) → 🟡 イエロー

緑(🟢) + 青(🔵) → シアン

緑(🟢) + 青(🔵) + 赤(🔴) → ⚪白

となることも、しっかり覚えておきましょう。

After EffectsやPremiere Proで使える「カラーバランス」「カーブ」「レベル」などのエフェクトは、このRGB値を直接操作することで、色の印象を自在に変えることができます。

赤を強めて夕焼け風にしたり、青を強調してクールな雰囲気にしますが、RGBを理解していれば、そうした演出も迷いません。

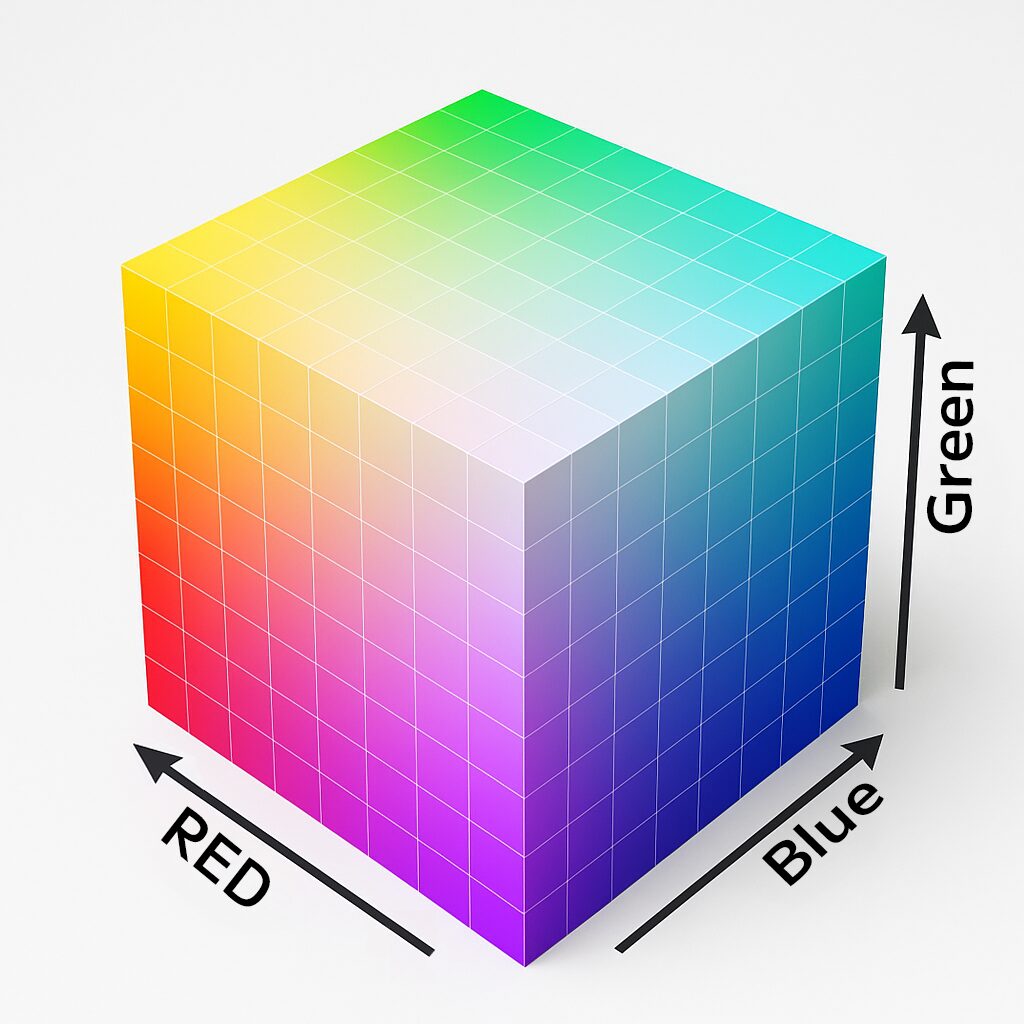

*以下は、光を重ねるときに私がイメージしているRGBの立体図形です。

まとめ

RGBの知識は、動画編集における色の扱いの土台です。

印刷との違いを意識することで、映像ならではの“光の論理”が見えてきます。

あなたの作品にも、きっと新たな光が差し込むでしょう!