動画制作者も必見の「AIについて質問ある?」| WIRED Japan

AIが私たちの日常を急速に変革しています。その中で本日、生成AIの事業活用の専門にされている梶谷健人氏(株式会社POSTS代表)が、私が愛して止まない WIRED Japanの「Tech Support」シリーズに登場したので、早速拝聴しました。

2025年…も終わりそうな今、WIRED Futures Conferenceでの公開収録をもとに制作されたこのYouTube動画は、AIの活用法や倫理的ジレンマや未来予測まで、多角的な質問に答える内容でした。AIの活用法を、とてもわかりやすく解説されていましたので、動画編集者としての考察を交えて振り返りたいと思います。

引用元:「AI」について質問ある? | Tech Support | WIRED Japan

AIは「10-90のルール」で活用する

梶谷氏のルールは非常に明確でシンプルです。AIはあまり使えない…としている方は、AIで『0-100%』を生み出そうとしている方がほとんど。」

そして「人間が目標設定(0-10%)と最終調整(90-100%)を担い、AIは中間工程(10-90%)を高速化する…」—このプロセスは「まさに!」と共感しました。

これは動画制作の現場にもそのまま応用できます。現在、動画制作の現場でもAIが活用されていますが、初期構想と最終調整は人間の方が品質も効率性も高いためです。

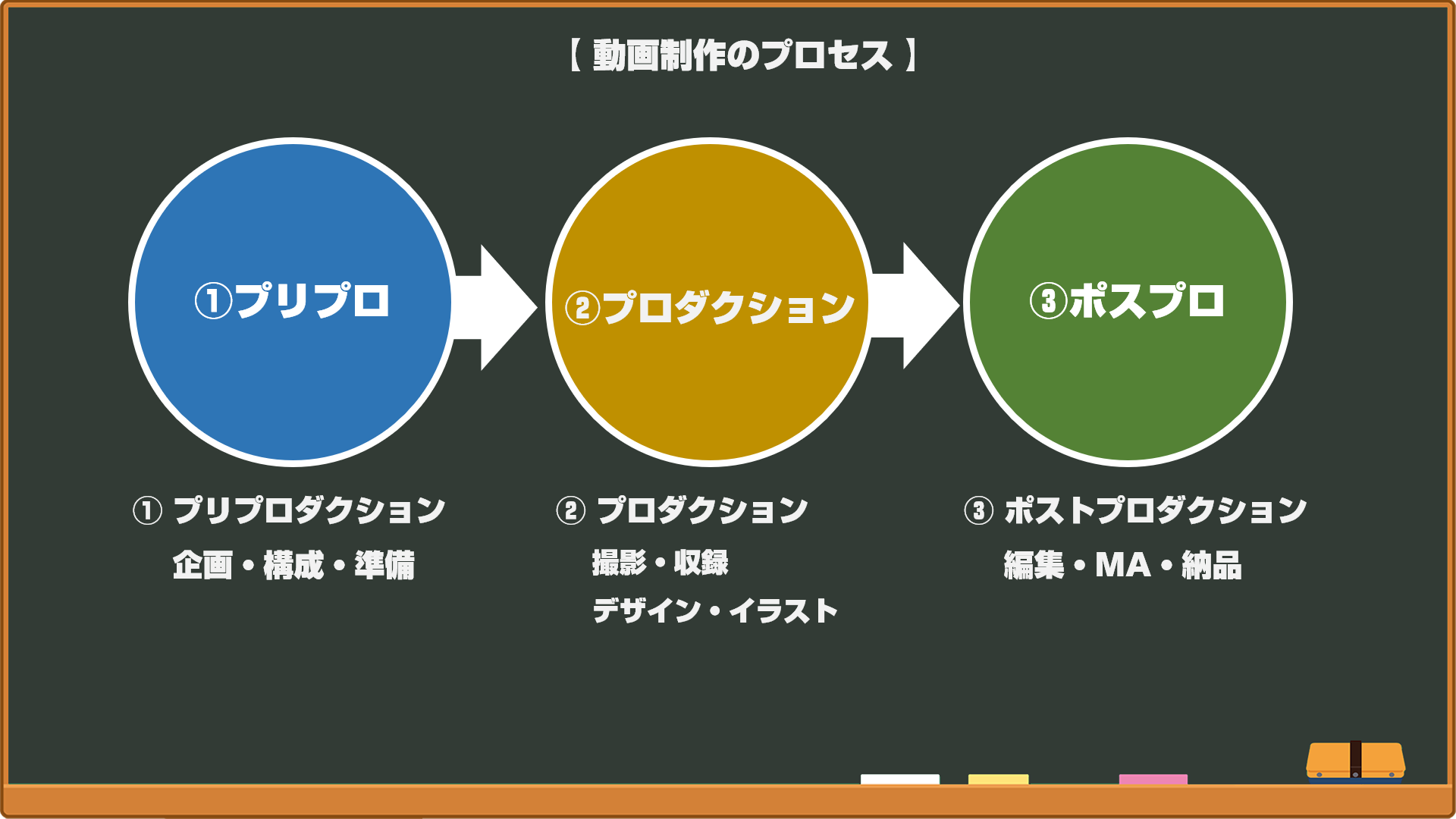

動画制作の3工程とAIの役割

動画制作は「①プリプロ [Pre-production] → ②プロダクション [Production] →③ポスプロ [Post-production]」この3つの順に進行します。

プロダクション(素材制作)の現場では画像生成AI・動画生成AI・音楽生成AI・音声生成AIの活用が着実に進んでいます。

しかし、プリプロ(企画・準備)では、動画の完成形をイメージできないAIの限界があり、事前のリスク洗い出しや画コンテ構成の支援はできても、活用例はまだ限定的です。

また、ポスプロ(編集作業)では、現在の動画生成AIは演出意図がなく、「人間が編集意図を細かく指定する」必要があります。

動画生成AIは、1分の動画内で一貫性を持った画作りは可能でも、2本目・3本目と増やすと1本目のディテールを保つのが難しく、しばらくは1〜2分程度の利用にとどまりそうです。

人間とAIの強みの逆転現象:「モラベックの逆説」

動画では「モラベックのパラドックス」が紹介されます。

AIは数学やパターン認識が得意だが、歩く・話すといった「簡単」な動作は苦手です。これは…「人間が何億年単位で進化させた歩行と、数万年単位で蓄積中の論理的思考力。その人間の進化の過程と蓄積の話」は説得力がありました。ChatGPTがいつまで経っても笑えるギャグを発想できないのも、このパラドックスが原因かと合点がいきました。

この逆説は、AIを補完ツールとして活かすヒントになると思います。クリエイティブ業務では、人間の「ひらめき」をAIの「精度」で強化するアプローチが鍵というお話は、我々のような動画制作者にとっても重要な視点だと思います。

現在のChatGPTは「有能レベル」のAGI2(*1)に相当

この点については私も同じ意見を持っています。ChatGPTはすでにパーソナライズが可能で、実際に日々の業務の中でも「答えを出すより、ヒントをもらう使い方が効果的」と実感しています。

そして、教育現場での活用法も目からウロコでした。ChatGPTのカスタム設定で「答えではなく、質問を返す」プロンプトを推奨されていました。AIを「先生の補助」とする視点はAIネイティブのお子さんを持つ親御さんにとって、必見の内容だと思います。

倫理面:AI生成物の「作者性」

米国・日本の判例では、人間不在の純粋AI作品に著作権で保護されなかった。要するに「人間の入力がなければ、AIは単なるコピー機」とのお話でした。。

出来ればここは具体的な判例を1つでも紹介して欲しかったと思いましたが、私自身の過去数年間の事例でも、お世話になっている弁護士やクライアントの法務の方々も一貫して同様のお話をされています。当面は「人間が関与しないAIの著作権」が認められることはなさそうです。

また、ドラえもんの「コンピューターペンシル」のような「万年筆の仮説」のお話は、直感的に理解しやすいと感じました。

まとめ

実は…より専門的な話を期待していたのですが、梶谷氏の話はとても分かりやすく、よい意味で裏切られた気持ちです。

「AIは脅威ではなく、共進化のパートナーである。」視聴後、私自身のAI活用が、より明確に戦略的になったと思いました。

全然難しくないので、皆さんもぜひ動画をご覧いただき、「ご自身の制作環境の『0から100』を再定義するキッカケ」になればと思い、急いで記事にした次第です。

これからのAI時代を生き抜くヒントが得られると思います!