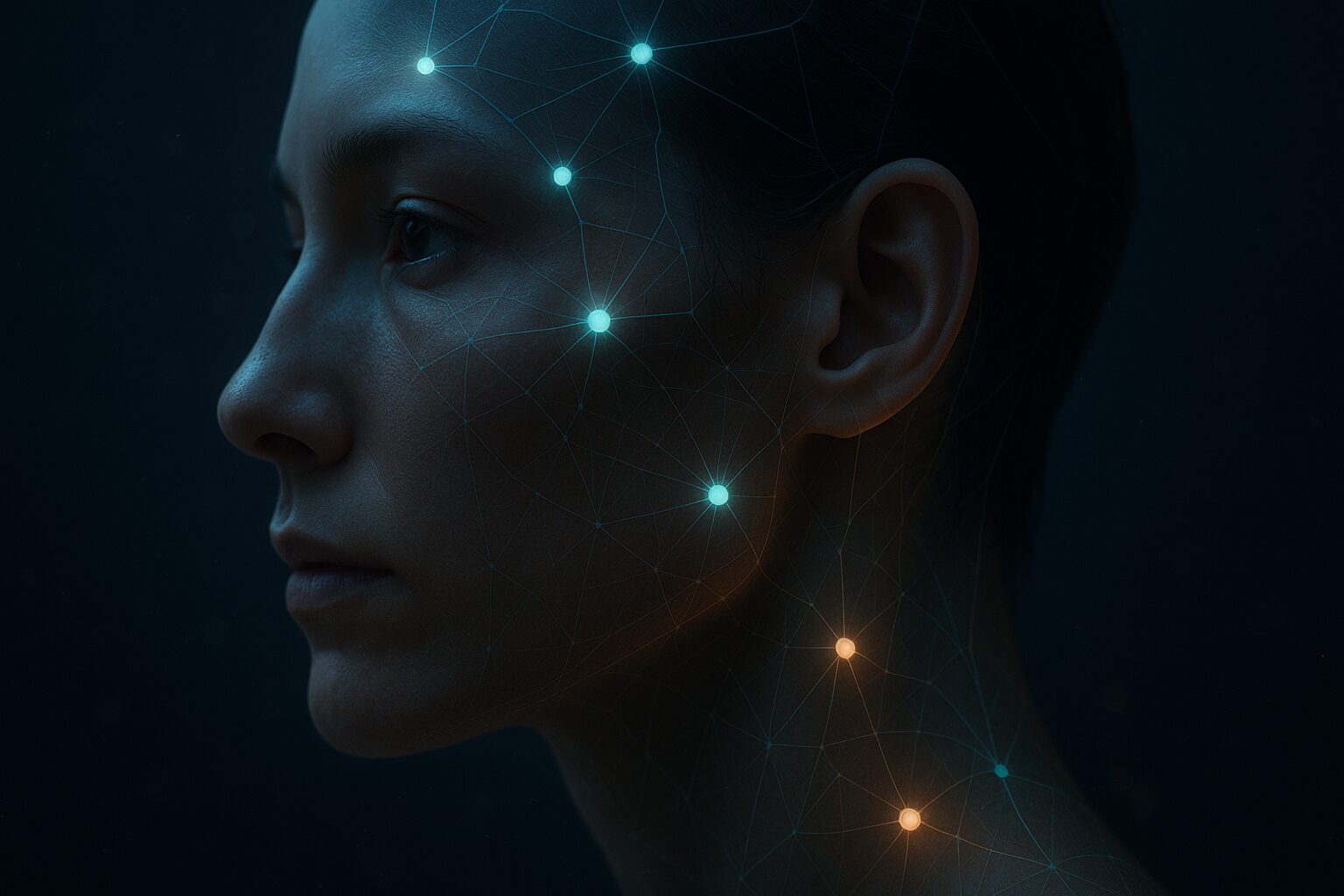

シンギュラリティって何?

最近よく聞くシンギュラリティという単語、今回はシンギュラリティの意味とそれによって起こりうる変化、どう備えたらいいのかを簡潔に紐解いていきます。

シンギュラリティ=「技術的特異点」は、技術の進歩で社会のルールや感覚ががらっと変わる地点のことです。

これまでの前提が通らなくなる“曲がり角”であり、AIが人を超えるだけでなく、人とAIが合流(知能拡張)して強くなる道も含みます。

作家で計算機科学者のヴァーナー・ヴィンジは、超人的な知能の誕生や「人×計算機の緊密な結合」で人類史が不連続に変わると述べました [Vinge 1993]。

発明家のレイ・カーツワイルは、2029年ごろに“人間並み”、2045年ごろに特異点という見取り図を示し続けています(年号はあくまで仮説) [Kurzweil 2024]。

シンギュラリティは「いつ・なにが」起きる?

結論はシンプルです、年号は説が分かれます、ただし方向性は一致しています。

「AIが人の知を拡張し続け、やがて人と機械の知が重なっていく」

レイ・カーツワイル(Ray Kurzweil)は 2029年に人間レベルの知能、2045年に“特異点”という見立てを維持しています。

2045年のポイントは「機械知能が人類の総知能をはるかに上回り、人間と融合して使われる」こと。

彼は「2045年、非生物的知能は人類の知能の10億倍規模になる」と記しています。

現実的に考えるなら「年号を断言しない。ただし“融合の方向”に備える」になるでしょう。 [Kurzweil 2024 Q&A] [Guardian 2024]

根拠を支える「ムーアの法則」と「収穫加速の法則」

ムーアの法則とは「集積回路に用いられるトランジスタの数が18ヶ月ごとに2倍に増える」という法則のことです。

ただし近年は鈍化、NVIDIAのジェンセン・フアンは2022年に「ムーアの法則は終わった」と語っています。

一方でカーツワイルの「収穫加速の法則」は「技術進歩において性能は直線的に向上するわけではなく、指数関数的に向上していく」という法則です。

新しい技術が発明されると、複数の技術が次の発明に利用されることになるため、技術革新までの間隔が短くなっていくことを意味します。

実際、GPUや分散計算、アルゴリズム改良などの複合効果で“システムとしての性能/コスト”は伸び続けています。

ムーアの法則に基づくと物理的な限界値を迎えるわけですが、収穫加速の法則に基づく考え方ではテクノロジーの登場によってさらに発展していくことが予測される事になります。[Moore 1965] [Kurzweil 2001]

著名人の見解

楽観寄り: ソフトバンクグループ創業者孫正義は「産業が再定義される」と繰り返し語り、Vision Fundの文脈で“シンギュラリティ不可避”を示してきました。

2017年MWCでは「30年でAIが人を超える」との発言。[Japan Times 2017] [SoftBank World 2017]

警戒寄り: イギリスの物理学者スティーブン・ホーキングは2014年に「完全なAIは人類の終焉を意味するかもしれない」と発言。

これは“開発停止”ではなく“慎重な設計と規制”の要求としてだと感じます。[BBC 2014]

超長期の拡張: 元人工知能研究者ヒューゴ・デ・ガリスは「アーティレクト(超知能機)」が人類の何桁も上の能力に到達しうると先鋭に論じました。

数値は挑発的ですが、論点は「能力差が社会制度を壊す前にどう設計するか」という点です。[de Garis 2005/2010]

制度設計派: スタンフォード大学の教授であり、AI(人工知能)の権威としても知られるジェリー・カプランは

「ロボットには独立した目標・欲求がない。問題は分配とルール」と整理。

つまり、倫理・雇用・責任の再設計を先にやるべきと述べました。[Kaplan 2015]

“いつ来るか”より“どう備えるか”

2045年は「AGI(汎用人工知能)の誕生年」そのものではありません。

カーツワイルの文脈では、人間と機械知能の融合が社会スケールで進み、質と量で不可逆の転換点を越える“現象”を指します。

彼は2029年のチューリングテスト通過、人と機械の接続や医療・ナノテクの飛躍、そして知能の“増幅”としてのシンギュラリティを描きます。

年表にこだわるより「段階的な実装(検索→会話→ツール使用→自律エージェント→ロボティクス連携→BCI)」として見るのが、現場に優しいと考えます。

おわりに

未来は一気に劇変しません。気づいたら少しずつ、でも確実に変わっていきます。

いろいろな見解がありますし、僕の意見が絶対に正しいわけでもありません。

ただ、AIの向こう側には必ず人がいます。

大事なのは「どんな意図で、なぜ作っているのか」を見る力です。

AIか人かよりも、そのコンテンツが誰かを騙して自分だけ得をしたいのか、それとも誰かの役に立ちたい、純粋に面白いものを届けたいのか、ここを見定められれば大丈夫です。

どれだけAIが発展して、あらゆるものが一瞬で作れるようになっても、人生でいちばん面白いコンテンツは「自分の成長」だとぼくは思っています。

昨日より今日の自分を少し良くする、その積み重ねが、いちばんワクワクします。

きっと大丈夫です、一緒に進んでいきましょう。

参考文献(一次情報・権威ソース)

- Vernor Vinge, “The Coming Technological Singularity” (1993, NASA NTRS). https://ntrs.nasa.gov/citations/19940022856

- Ray Kurzweil, The Singularity Is Nearer (2024, Penguin Random House). 出版社ページ

- OpenAI Blog, “AI and Compute” (2018) — 学習計算量の3.4か月倍増。 https://openai.com/research/ai-and-compute

- Hernandez & Brown, “Measuring the Algorithmic Efficiency of Neural Networks” (2020, arXiv) — 約44倍の効率改善。 https://arxiv.org/abs/2001.08361

- DeepMind, “Levels of AGI: Operationalizing Progress on the Path to AGI” (2023, arXiv)。 https://arxiv.org/abs/2311.02462

- Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Artificial Intelligence” (2018)。 https://plato.stanford.edu/entries/artificial-intelligence/

更新履歴:2025-10-17 初版

#AI活用術 #生成AI #AIとの付き合い方 #映像制作 #質問力 #シンギュラリティ #AGI #知能拡張 #生成AI #テック倫理 #AI実装

「AIの映像ってすごいけど、実際どうやって活かせばいいの?」

「自分の作品でも使ってみたいけど、不安がある…」

そんな方は STUDIO USの無料個別相談 にぜひご参加ください。

あなたの目的やレベルに合わせて、映像制作でのAI活用法を一緒に考えていきます。

更新履歴:2025-10-17 初版